近年、SNSの普及とともに急速に発達したAI技術が、私たちの生活を便利にしている一方で、詐欺の手口までも巧妙化させているのは、ちょっと困った話ですよね。

ディープフェイクや音声クローンなど、高度な技術を使った詐欺が横行する今の時代、気を抜いていると知らないうちに被害に遭ってしまうかもしれません。

とくに、電話番号の流出をきっかけに「詐欺」に巻き込まれるリスクが高まっているのです。

この記事では、AIとSNSを悪用する詐欺師の手口や、なぜ電話番号が知られてしまうのか、その原因と対策をとことん深掘りして考察していきます。

焦らずに深呼吸して、落ち着いて読み進めてくださいね。

あなたの大切な情報や家族を守るため、一緒に知識を蓄えていきましょう。

スポンサーリンク

AIとSNSを悪用する詐欺師の最新手口

1 ディープフェイクによるなりすまし被害

AIを用いて人物の顔や声をリアルに偽装するディープフェイク技術は、近年とりわけ注目を浴びています。

かつては「偽の写真」程度にとどまっていたものが、いまや動画や音声まで本物そっくりに生成できるようになりました。

- 家族や友人の映像を偽装

たとえば、家族が助けを求めているかのように見える偽動画を作り、

「大変な状況なので振り込みを!」

と緊急性を装って金銭を要求する手口が存在します。

実際に、海外では「親族が誘拐された」という偽動画を送りつけて身代金を振り込ませるという悪質な事例も報告され始めているのです。

「なんでこんな面倒なこと考えつくの?」とツッコミたくなりますが、詐欺師はそんな苦労をいとわないようです。 - 上司や取引先になりすます

ビジネスの現場でも、上司や取引先の顔と声を巧みに再現したディープフェイクを使い、別口座への送金を指示する詐欺があります。

見た目も声も「本人そのもの」なので、部下や事務担当者はコロリと騙されてしまうのが現実問題。

慌てて深夜に対応するときなど、冷静に判断する余裕がないほどリアルに作り込まれているケースもあります。

こうしたディープフェイク詐欺が成功してしまう背景には、

「映像や音声なら間違いない」

という先入観があります。

しかし、高度なAI技術がその信頼をひっくり返す時代になっていることを覚えておきましょう。

「見た目・声を信用しすぎると、とんでもない目に遭うかもよ」

というわけです。

2 AI生成メッセージによるSNS詐欺

SNSでのコミュニケーションは一見「友人とのおしゃべり」に近い感覚ですが、AIを悪用した犯罪グループにとっては絶好の狩り場です。

AI生成メッセージを使った詐欺とは、SNSの投稿やプロフィール情報を分析し、その人物の趣味や仕事、興味に合わせて緻密に作られたメッセージを送りつける手口を指します。

- 興味や趣味を装った接近

もしあなたがSNSで「コーヒー巡りが趣味」と書いていたら、ある日突然

「おすすめの焙煎所があるんですよ!」

とやたら詳しいメッセージが届くかもしれません。

相手はAIで自然な文面を作成しているため、人間が書いたメッセージかと見分けがつかないほど。

いつのまにか「仲良くなれそう!」と心を許してしまいそうですが、ちょっと待って。そこから不審なリンクを送られてきたら要警戒です。 - 偽アカウントでのフォロワー獲得

AI生成メッセージを駆使すれば、投稿者の行動パターンを解析し、いいタイミングで“いいね”やコメントを付けてくることもできます。

少しずつ相手への信頼を築いたころに

「詳しくはこのサイトで紹介しているよ」

「キャンペーンに当選したかも」

と誘導されれば、思わずクリックしてしまうかもしれません。

SNS利用者の多くは普段から気軽にやり取りをするため、よほど怪しい要素がない限り「詐欺かも」と疑わないのが現状です。

相手がAIであっても気づくチャンスはごくわずか。

いつの間にかフィッシングサイトに誘導され、個人情報を入力…なんて怖い状況が身近に潜んでいるのです。

3 音声クローンを使った詐欺電話

音声クローン技術も、詐欺界隈で大人気(?)な存在です。

ターゲットの知人や家族の声を録音・解析し、AIに学習させれば「そっくりそのまま」の声を再現できるからです。

- 緊急性を装う

「今すぐお金が必要」

「大至急振り込んで」

と言われると、しかもそれが家族や親友の声にそっくりだったら、つい「大変だ!」と振り込んでしまいそうになります。

こういう場面では誰でもパニックになりやすいものです。

まさかAIで生成された別人の声だとは思わないですよね。 - 組織の上司を装う

会社員であれば、「上司」や「同僚」の声を模倣されるケースもあるため要注意。

会社用スマホに着信があって、

「◯◯くん、至急振り込んでくれないかな」

と本人そっくりの声で言われたら、業務上の緊急対応だと信じ込んでしまいがちです。

このように音声まで偽装できる時代では、電話やボイスチャットなど、従来は「声を聞けば本人だと分かる」とされていた常識がまったく通用しません。

自分以外になりすまされるリスクがあることも肝に銘じておきましょう。

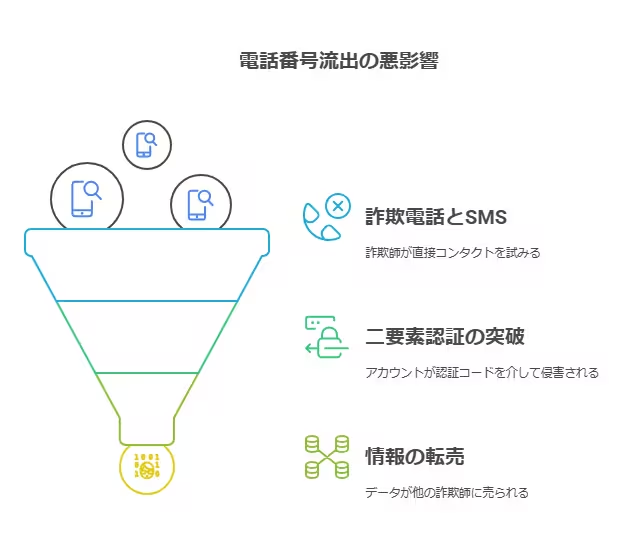

なぜ電話番号が知られてしまうのか

AIやSNSを悪用した詐欺で特に問題になるのが「電話番号」の流出です。

スマホが普及し、二要素認証などで電話番号を使う機会が増えている今、電話番号はあらゆる場面で個人を特定する重要な情報になっています。

詐欺師はこの電話番号をどうやってゲットしているのでしょうか。

1 企業からの情報漏洩とダークウェブの存在

企業やサービスで大規模なデータ漏洩が起きると、その情報がダークウェブで売買されるケースが後を絶ちません。

ダークウェブとは、匿名性が高く通常の検索エンジンではアクセスできない暗黒空間(?)のような場所。

詐欺師たちはそこで大量の個人情報を手に入れます。

- 電話番号以外の情報も流出

氏名、住所、メールアドレス、パスワードなども漏洩している場合、詐欺師はそれらをフル活用してターゲットを徹底的に研究します。

まるでSNSストーキングを極めたような執着っぷり。

「ちょっとは別のことに力使えばいいのに…」と呆れたくなるほど、彼らは真剣です。 - 被害者本人がまったく気づかない

問題なのは、情報漏洩が起きても多くの人は自分のデータが流出したと気づかないこと。気づかないまま放置していると、詐欺師の餌食になる可能性がぐーんと高まります。

2 SNS上での不注意な情報公開

SNSは便利ですが、不注意な設定のまま使っていると誰でもあなたの投稿を見られる状態になってしまいます。

プロフィールに電話番号を載せていないとしても、投稿やコメントの中で友人が何気なく書き込んでしまうことも。

たとえば「◯◯ちゃん、電話するから番号教えて〜」みたいなやり取りがオープンに放流されるわけです。

- プロフィール公開範囲を初期設定のまま

FacebookやInstagram、Twitter(X)などのSNSは初期設定では広範囲に情報を公開している場合が多いです。

知らない他人まであなたの投稿にアクセスできるなら、そりゃ詐欺師にも見られますよね。 - 電話番号を使った友達検索

いくつかのSNSでは電話番号で友達検索ができる機能があります。

オフにしていなかった場合、詐欺師が持っている名簿リストと照合され、アカウントが特定される可能性があるのです。

3 フィッシングサイトやスミッシングでの入力

「当選おめでとうございます!」

などと書かれたメッセージにうっかり反応し、リンク先の偽サイトで電話番号や個人情報を入力してしまうのがスミッシング(SMSフィッシング)の典型です。

- 本物そっくりのサイトデザイン

ロゴや色合いまで見分けがつかないレベルにコピーされた偽サイトは、スマホの小さな画面で見ると尚更紛らわしいです。

「電話番号くらいなら…」

と油断すると、一緒にクレジットカード番号や生年月日まで盗まれるかもしれません。 - 偽キャンペーンや当選通知

AIを使って巧みに日本語表現を作り出す詐欺師は、公式企業っぽい文面で

「あなたが選ばれました」

「急いで手続きしないと権利を失います」

なんて煽ってきます。

人間は「特別扱い」に弱いものですから、ついポチッとしがちですよね。

4 SIMスワッピングと無料Wi-Fiのリスク

携帯キャリアを装って被害者のSIMを再発行させる「SIMスワッピング」という手口は、一度電話番号を奪われると、SMSで送られる認証コードを詐欺師が受け取れるようになってしまう恐ろしいもの。

二要素認証だってこれじゃ意味がありません。

さらに、暗号化されていない無料Wi-Fiスポットを利用すると通信が盗聴され、電話番号やパスワードなどが筒抜けになることもあります。

便利な無料Wi-Fiには落とし穴がある

と肝に銘じておきましょう。

AIとSNSを使った主な詐欺の種類と特徴

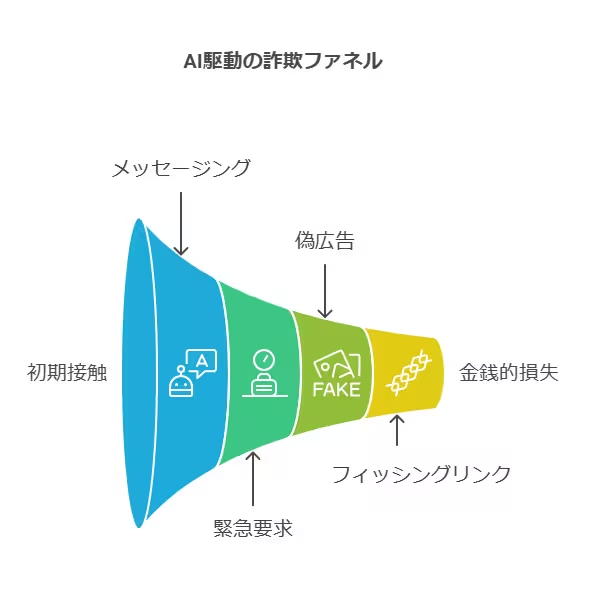

ここでは、AIとSNSがタッグを組んだ詐欺の代表例をさらに具体的に見ていきます。

1 ロマンス詐欺

- 特徴と狙い

SNSやマッチングアプリで知り合い、距離を縮めたところで金銭を要求する手口です。

AI生成メッセージを使えば、相手の趣味や会話スタイルに自然に合わせることが可能。

「この人とは本当に気が合うかも!」

という錯覚を与えます。 - 典型的な流れ

- SNSやアプリで相手を探す

- 好みのタイプや趣味に合わせたメッセージを送り、親密になる

- 「実はトラブルが…」「緊急で手術代が必要」など、大変な状況を訴える

- お金を振り込むと、さらに要求がエスカレート or 連絡が途絶える

2 偽キャンペーン・広告詐欺

- 特徴と狙い

SNS上で「〇〇社公式」「高額キャッシュバック」などと謳った広告を出し、リンクをクリックさせる手口です。

ビジュアルが一見すると本物にしか見えないため、つい信じてしまいがち。 - 典型的な流れ

- 詐欺師がSNS広告を大量出稿

- ユーザーが興味を持ってクリック → 偽サイトへ誘導

- 電話番号やクレジットカード情報を入力させる

- 情報が盗まれて別の詐欺や不正課金に利用される

3 スミッシング(SMS詐欺)

- 特徴と狙い

SMSで不審なリンクを送り、ユーザーをフィッシングサイトへ誘導する手口。

表面上は

「支払いに問題があります」

「口座がロックされました」

など、超絶焦らせモード全開でリンクを踏ませます。 - 典型的な流れ

- 差出人が金融機関や有名企業を装う

- 「今すぐ手続きしないと利用停止」といった文面でパニックを誘う

- 偽サイトに情報を入力 → アカウント乗っ取りや金銭詐取につながる

電話番号が流出するとどう悪用されるのか

1 直接的な詐欺電話・SMS

電話番号が一度漏れれば、ダイレクトに詐欺電話や怪しいSMSがやってきます。

とりわけ高齢者や一人暮らしの人は、身近に相談相手がいないと混乱してしまいがち。

「息子が事故に遭った!」

など家族の不幸を装われると、気が動転してつい振り込んでしまうケースもあります。

- 典型的なシナリオ

- 「クレジットカードが不正利用されている。至急対策が必要」

- 「還付金がある。口座番号と暗証番号をすぐ教えてください」

- 「あなたの名義の支払い未納がある」

2 二要素認証の突破

電話番号を使った二要素認証を設定していても、SIMスワッピングなどで電話番号自体を乗っ取られたらパーです。

詐欺師がSMS認証コードを受け取れるようになると、あらゆるサービスのアカウントが乗っ取られる可能性があります。

- アカウント連鎖乗っ取り

いったん主要なメールやSNSが乗っ取られると、そこからパスワードリセットや連携ログインを使って別のサービスにも侵入され、被害がドミノ倒し的に広がることがあります。

3 他の詐欺に転用・情報転売

電話番号は迷惑業者や詐欺グループ間で売買され、あちこちで使い回されるリスクがあります。

一度漏れたら最後、何度も何度も怪しい電話やSMSが来る羽目になるかもしれません。

- 迷惑電話・勧誘SMSの大量受信

表面的には「営業電話」「勧誘」といった形を取りつつ、そこから詐欺へ発展させようとするシナリオが山ほど存在します。 - マルチプラットフォーム攻撃

電話番号とSNSアカウントが紐づいていれば、電話・SMS・SNSのDMなど多方面から攻撃が来る可能性が。

まさに“モグラ叩き”状態。

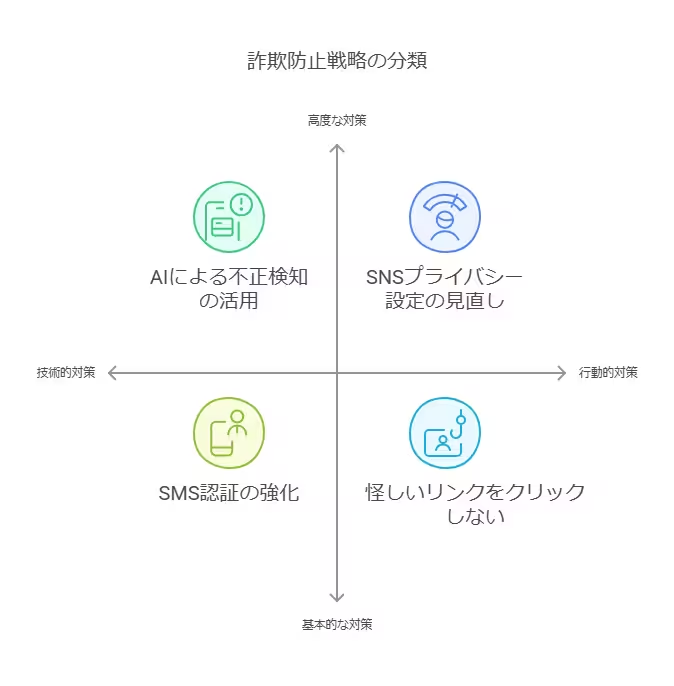

詐欺を防ぐための具体的対策

AI時代の詐欺に打ち勝つには、技術面と行動面の両方で対策を強化する必要があります。

1 技術的対策

1.1 多要素認証の導入・再チェック

- SMS認証だけに頼らない

Google Authenticatorなどアプリ形式の認証や生体認証を積極的に取り入れましょう。

SMS経由の認証がデフォルトになっているサービスでも、設定を変えられる可能性があります。 - セキュリティキーの利用

企業によってはFIDO2などの物理セキュリティキーを導入しているケースもあります。

遠隔詐欺には格段に強いです。

1.2 セキュリティソフト・アプリを活用

- スパムブロック機能

迷惑電話やSMSを自動で判別し、ブロックするアプリやサービスがあります。

とくにスマホ向けのものは便利なので取り入れましょう。 - パスワードマネージャー

パスワードの使い回し防止や管理の徹底に役立ちます。

電話番号と同じくパスワードの流出リスクも軽減できるのがメリット。

1.3 AIによる不正行動のリアルタイム検知

- 金融機関のトランザクション監視

銀行やクレジットカード会社などは、すでにAIを導入して不正取引をリアルタイムで検出するシステムを展開しています。

大きな金額が海外から動くなど、普段と違う行動パターンがあればすぐに警告が届くことも。 - 行動バイオメトリクス

タイピング速度やマウスの動き、スマホのタップパターンなどから“不審な操作”を検出する技術が進んでいます。

電話番号やパスワードが漏れても操作が異常ならアラートが上がるという寸法です。

2 行動面での注意

2.1 電話番号をむやみに公開しない

- SNSの公開範囲の設定を見直す

プロフィールや投稿が全世界に見られる設定のままでは、詐欺師からすれば「情報の宝の山」です。 - 不要なサービスには登録しない

キャンペーンや抽選に応募する際、安易に電話番号を提供すると、それが流出する経路にもなり得ます。

2.2 怪しいリンクをクリックしない

- 発信元をチェック

「金融機関や有名企業を名乗るSMSやメールが来たら、公式サイトでURLを確認する」

という癖をつけましょう。 - 緊急性を煽るメッセージに注意

「今すぐ対応しないとヤバい」系の文面はたいてい焦りを誘う罠です。

一旦深呼吸しましょう。

2.3 不審な電話には折り返さない

- 留守番電話を活用する

しつこい営業電話や不審な着信は、留守電を確認してから判断。

どうしても気になるなら検索サイトで番号を調べてみるのもアリです。 - 相手の正体が確定するまでは個人情報を話さない

本人確認と称して生年月日やクレジットカード情報を聞き出すケースがあるので注意。

正規の企業ならそんな簡単に情報を聞き出そうとはしません。

2.4 SNSの公開範囲とプライバシー設定

- 友達限定公開や非公開を活用

投稿内容をすべて公開する必要はありません。

特に家族や友人に関する情報は厳重に管理しましょう。 - 承認制のフォロワー管理

初めて見るアカウントからのフォローは、きちんと相手を確認してから承認すると安心です。

3 教育と啓発

3.1 詐欺リテラシーを高める

- 新しい手口を定期的にチェック

警察庁や消費者センターの情報を見たり、ニュースサイトで詐欺事例をウォッチするだけでも有効。 - 身近な人と情報共有

特に高齢の家族にはスマホ詐欺やAI詐欺の事例をわかりやすく教えてあげると、被害をぐっと減らせます。

3.2 家族や友人との連携

- 緊急連絡手段の多様化

「SNSで連絡があったら、別の方法でも本人に確認してみる」

を習慣づけると、AI音声でのなりすましを防げるかもしれません。 - 怪しい電話やメッセージが来たら相談

思い込みや焦りで判断すると失敗しがち。

家族や知人に見てもらうと、「いや、それ怪しいでしょ」という冷静なツッコミがもらえるはず。

AI詐欺の今後の展望とさらなる脅威

AI技術は今後も進化を続けるため、詐欺側と防御側のいたちごっこが続くことは間違いありません。

1 AI生成物のリアルタイム性と高度化

- 瞬時に大量生成

AIを使えばメールやSNSメッセージを一斉に大量送信し、ターゲットを無差別に狙うことが容易になります。 - 個別カスタマイズの容易化

ターゲットの投稿やプロフィールを解析し、個別にパーソナライズされた詐欺メッセージを送る時代が本格的に到来するかもしれません。

2 防御側のAI活用

- 不審行動の検知

金融機関やSNSプラットフォームでも、不審行動をAIで監視・検出する取り組みが広がりつつあります。 - ディープフェイク判定技術

動画や音声の微妙なズレやピクセルのゆがみを解析して偽物を判断する技術も登場。

しかし詐欺側も対策を練るので、お互いに高度化していく流れです。

3 国際的な詐欺組織の連携

詐欺は国境を超えて広がり、専門技術を持つ犯罪者がチームを組むケースも増えています。

- マネーロンダリングの巧妙化

仮想通貨やオンライン決済を使い、詐欺被害の追跡を困難にする仕組みを作り上げる例が報告されています。 - マルチプラットフォーム攻撃

電話、SNS、メール、さらには郵送まで駆使して攻撃してくる本気の詐欺グループが現れても不思議ではありません。

被害を最小限に抑えるには家族や友人との連携

1 緊急連絡の手段と合言葉

- 合言葉や暗号の活用

家族や親密な友人だけで通じる「合言葉」を決めると、もしものときに本人確認しやすくなります。 - 複数の連絡手段を確保

SNSで「助けて!」と連絡があっても、LINEや電話など別の手段でも本人に聞いてみましょう。

2 普段からの情報共有

- 最新ニュースを共有

家族や友人間で「こんな詐欺があるらしいよ」とリンクを貼って話題にすると、詐欺に対する意識が高まります。 - 早期報告・相談

怪しいと思ったら即座に誰かに相談するのがベスト。

一人で判断しないようにしましょう。

3 大切なのは「一呼吸置く」習慣

詐欺は「焦り」や「緊急性」を突いてくるので、落ち着いて考える余裕を奪われがちです。

でも、焦らないで。

一度深呼吸してから行動するだけで被害を防げるケースは意外と多いのです。

生活コストの“こっそり値上げ”にも注意

AI詐欺とは別軸の話ですが、生活の中には

知らぬうちに損をしている

ケースが他にもあります。

たとえばプロパンガス料金です。

1 プロパンガスの料金体系は会社によって違う

プロパンガスは地域や業者によって料金体系が大きく異なり、

最初は安くても後から値上がりしている

ことに気づかない場合も。

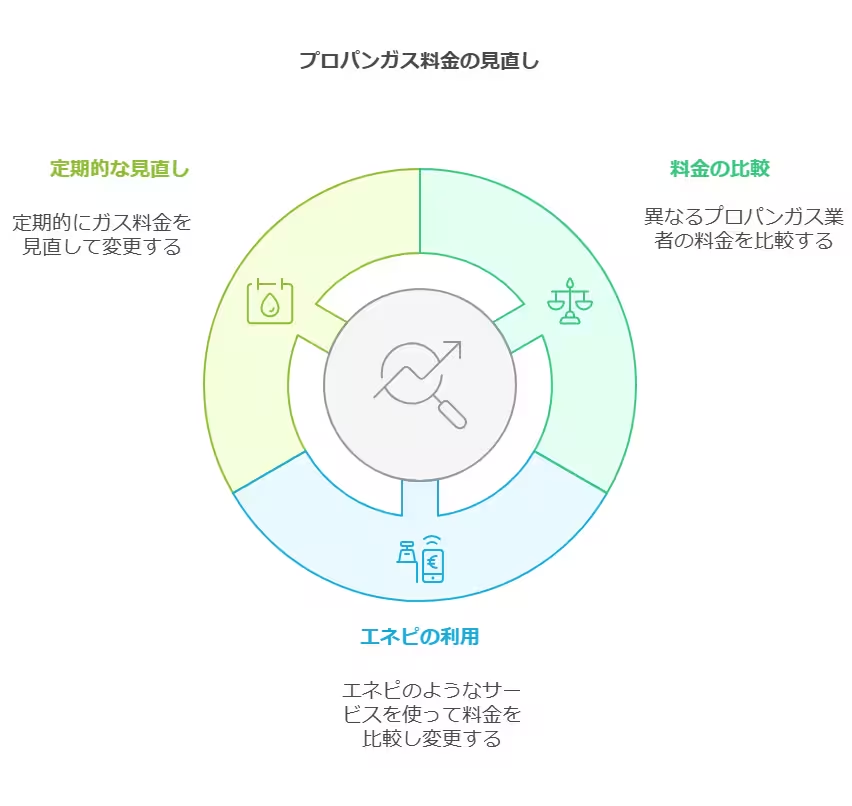

2 定期的な見直しと比較

- 複数社に見積もりを取る

電気やネット回線の乗り換えと同じく、プロパンガスも複数の業者で比較すれば意外に差があります。 - エネピなどの一括比較サービスを利用

「エネピ」はプロパンガスの料金比較・変更をサポートしてくれるサービスの一例。

ガス料金が妙に高いと感じたら、一度検討してみる価値はあります。

詐欺ではないものの、「知らずに損をしている」という点では共通する話です。

定期的にチェックしておくと、無駄なお金を払わずに済みます。

>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から

AI詐欺に立ち向かうための総合的な防御戦略まとめ

AIとSNSの融合によって詐欺の手口は日々進化し、

「そんな技術あるわけない」

と思うような方法で騙される可能性が現実味を帯びています。

ディープフェイクや音声クローンの高精度化は

「さすがに見分けるのが難しい…」

と思わず唸ってしまうレベルに達しつつあります。

1 まずは「知る」ことから始めよう

詐欺の存在や手口を知らなければ、そもそも警戒のしようがありません。

警察や消費者庁、ITセキュリティ関連の情報ソースを定期的にチェックし、家族や友人にも共有していきましょう。

2 技術面と行動面の両輪が重要

- 技術面

- 二要素認証の導入・見直し

- セキュリティアプリやパスワードマネージャーの利用

- AI監視システムによる不正検出

- 行動面

- 電話番号や個人情報を安易に公開しない

- 怪しいリンクや不審な電話に注意

- 家族や友人との緊密な連携

3 焦りと油断が最大の敵

「今すぐ振り込まないと大変なことになる」

「このリンクをすぐ押して」

という文章は大抵アヤシイです。

慌てて対応せず、一呼吸置いてから行動を決めましょう。

詐欺師はあなたのパニックや油断を狙っています。

4 生活コストの見直しも「被害を防ぐ」意識に通じる

AI詐欺と直接の関連は薄いものの、プロパンガス料金をはじめとする生活コストの“こっそり値上げ”にも気をつけることが大事です。

自分の家計を定期的に見直す習慣は、詐欺にも引っかからない「気づき力」を高めてくれるでしょう。

>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から

自分と大切な人を守るために最後に

AIとSNSの進化は、私たちの暮らしを豊かにしてくれる一方、詐欺手法の高度化という厄介な影も生み出しています。

しかし、だからといって「もうどうしようもない」と諦める必要はありません。

私たちができる対策はちゃんと存在し、それを実践することで被害を大きく減らすことができるはずです。

- 知識をアップデートする

- どんな詐欺手口が流行っているか常にアンテナを張る。

- 家族や友人と情報交換し合い、被害事例を共有する。

- 普段から危機感を持つ

- SNSやWEBサービスの設定を見直し、不要な情報を公開しない。

- 知らない番号からの着信や不審なSMSには即応答せず、調べる。

- 周囲に目を向ける

- 高齢の家族がいるなら、スマホやネットの扱いに慣れているか確認する。

- いざというときは警察や消費者センターに相談しやすい環境を整える。

- コスト面も含めて“気づく力”を養う

- ガス料金や携帯料金など、生活費がこっそり上がっていないかチェックする。

- エネピなどで比較するなど、行動しながら知識を深める。

詐欺の被害に遭うと金銭的なダメージだけでなく、大切な人への不信感や心の傷も負ってしまいがちです。

逆に言えば、ちょっとした注意や知識があれば、そのような悲劇を回避できる可能性が高い。

ぜひ、この記事を読んだこのタイミングで、身の回りの設定や家族・友人との連絡手段などを見直してみてください。

AI技術を悪用した詐欺から自分を守るための第一歩、そしてより安心して暮らすための一歩が踏み出せることを願っています。