新しい市場や高付加価値領域への進出を目指す中小企業にとって、設備投資や人材育成のための資金は重要な課題です。

2025年から本格的に始まる

中小企業新事業進出補助金

は、こうした企業の成長や賃上げに向けた取り組みを後押しする大型の公的支援策として注目を集めています。

とはいえ、補助金の申請にかかる書類の準備や要件の確認などは決して簡単ではありません。

そこで本記事では、補助金の概要、申請プロセス、採択されるための具体的な条件をわかりやすく解説し、実際の事例を交えながら活用のポイントをご紹介します。

途中で少しだけ、プロパンガス料金見直しサービス「エネピ」の話も触れますが、あくまでおまけ要素です。

これから新事業に挑戦しようとする方は、ぜひ参考にしてみてください。

スポンサーリンク

中小企業新事業進出補助金2025背景と目的

1. 日本経済の転換期と中小企業への期待

近年、日本経済を取り巻く環境は大きく変化しています。

少子高齢化や国際競争の激化、テクノロジーの進歩など、多くの要因が企業活動に影響を与えています。

特に新型コロナウイルスの世界的な拡大以降、企業にはさらなる変革が求められるようになりました。

中小企業は日本の雇用や地域経済を支える重要な存在ですが、その多くが人手不足や資金難、ノウハウ不足などの課題を抱えています。

国や自治体は、こうした中小企業の活性化と生産性向上を図るため、さまざまな補助金・助成金制度を設けてきました。

2025年度に新たにスタートする「中小企業新事業進出補助金」は、その流れをさらに推し進める大規模な制度です。

2. 本制度の特徴

この補助金の大きな特徴は

新市場や高付加価値事業へ挑戦する企業を支援する

という点と、

賃上げや付加価値額の増加を重視している

という点です。

具体的には、下記が主なポイントとなります。

- 新規事業への投資支援:既存事業との差別化や、新製品・新サービスを生み出す設備投資に補助が出る。

- 賃上げと付加価値増加:単なる投資だけでなく、労働者の賃金を引き上げる取り組みや、生産性(付加価値)の向上が求められる。

- 大幅賃上げ特例:特定の要件をクリアした場合、上限額がさらに引き上げられる。

この制度を活用することで、中小企業が思い切った設備投資を行い、新分野で勝負しやすくなることが期待されています。

しかし、要件や手続きが複雑であり、丁寧な準備が必須です。

以下では、具体的にどんな制度設計になっているのか、どのように申請を進めていけばよいのかを解説していきます。

制度概要補助金の基本情報

1. 予算規模と採択予定件数

「中小企業新事業進出補助金2025」は年間予算が約1,500億円とされており、これは中小企業向け補助金の中でもかなり大きな額です。

採択予定件数は年約6,000件、そして公募回数は年度内に4回程度が見込まれています。

- 予算規模: 約1,500億円

- 採択予定件数: 年間約6,000件

- 公募回数: 年4回程度

この数字からわかるのは、

1回あたり1,500~2,000件程度の採択が目指されている

というイメージです。

補助金としては件数も非常に多いですが、実際に応募数が増えれば競争も激しくなる可能性があります。

実際には

採択率30~40%程度

が見込まれており、油断できません。

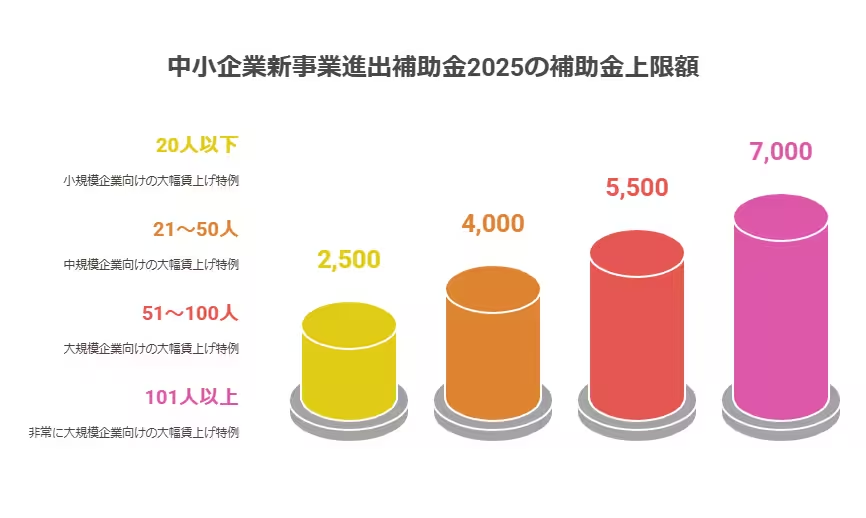

2. 補助率と上限・下限額

補助率は一律1/2となっており、これは対象となる経費の半分が補助されることを意味します。

また、補助上限額は企業の従業員数に応じて設定され、最低賃金引き上げや賃上げ率が高い場合には「大幅賃上げ特例」が適用されます。

| 従業員数 | 補助上限額 | 大幅賃上げ特例適用時の補助上限額 |

|---|---|---|

| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |

| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |

| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |

| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |

一方、

補助下限額は750万円

となっています。

よって、

最小でも750万円の補助対象経費(その半分の375万円が補助金として交付)から申請できる

というイメージです。

ただし、あまりに規模が小さい事業だと下限に届かない可能性もあるため注意が必要です。

3. 事業実施期間

交付決定日から14ヶ月以内に事業を完了し、その後実績報告を提出する流れになります。

採択発表からカウントすると16ヶ月程度の余裕があるといっても、実際に設備投資や研究開発を進める際には結構タイトなスケジュールです。

余裕をもってスケジュールを組むことが大切になります。

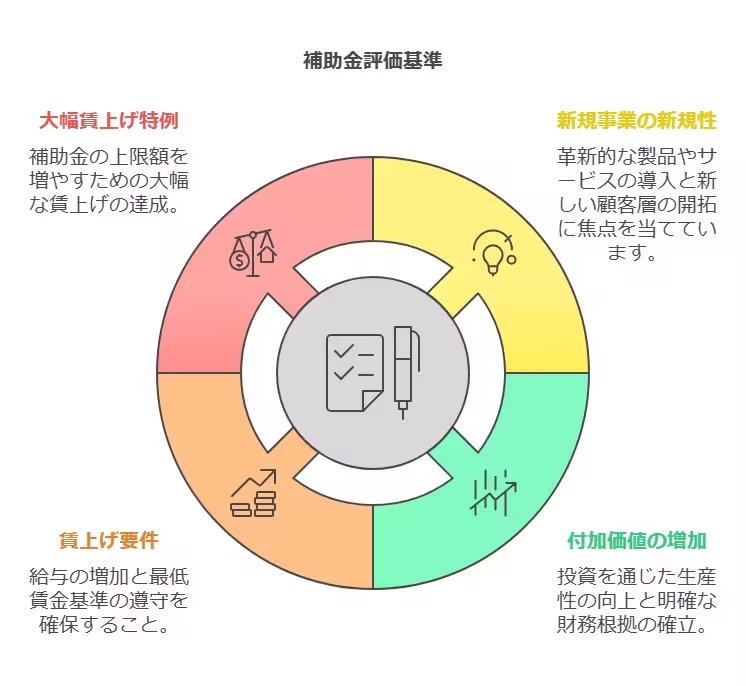

審査で重視されるポイント

1. 新規事業の新規性・成長性

「新事業」とは、既存事業とは異なる新製品や新サービスを新規顧客に提供する計画を指します。

単なる業務拡大ではなく、

これまで扱っていなかった技術やサービスを導入する

新たな顧客層を開拓する

といった明確な新規性が求められます。

また、市場性や競争優位性、成長可能性などが総合的に評価されます。

例えば、

市場調査データを用意し、潜在需要の大きさを示す

差別化ポイントを具体的に説明する

など、事業計画書の段階で説得力を持たせることが重要です。

2. 付加価値額の増加

補助事業終了後3~5年で、

付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率を4.0%以上増加させる

という目標が設定されています。

これは、投資や新事業の展開により、生産性が実際に向上するかどうかをはかる指標として重視されています。

なお、事業計画書には付加価値額の算出根拠を明確に示すことが推奨されています。

根拠が曖昧だと審査員に「実現可能性が低い」と判断される可能性が高いため、過去の財務諸表や将来の売上予測をしっかりと組み立てる必要があります。

3. 賃上げ要件

本補助金の特徴の一つに、「賃上げ」との連動があります。

具体的には、以下の要件をクリアしなければなりません。

- 給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させる、あるいは地域別最低賃金の年平均成長率以上の増加を達成する。

- 事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に設定することが求められる。

これらは企業の実態や地域性、従業員規模により難易度が異なりますが、国としては

補助金を活用することで、従業員の雇用や賃金を安定させる

という政策目標を実現したいわけです。

達成が難しい場合は別途専門家を交え、財務計画や人件費の見直しを行うなど、計画的な対応が求められます。

4. 大幅賃上げ特例

さらに「大幅賃上げ特例」が設けられており、下記の要件を満たすと補助上限額が追加で引き上げられます。

- 事業終了時点で、事業所内最低賃金を+50円以上引き上げ、かつ給与支給総額を6%以上増加させる。

たとえば、従業員数20人以下の企業であれば、通常2,500万円だった補助上限額が3,000万円にアップします。

もし大幅な賃上げが可能な企業にとっては魅力的な制度ですが、その分給与負担が増えるため、慎重に検討する必要があります。

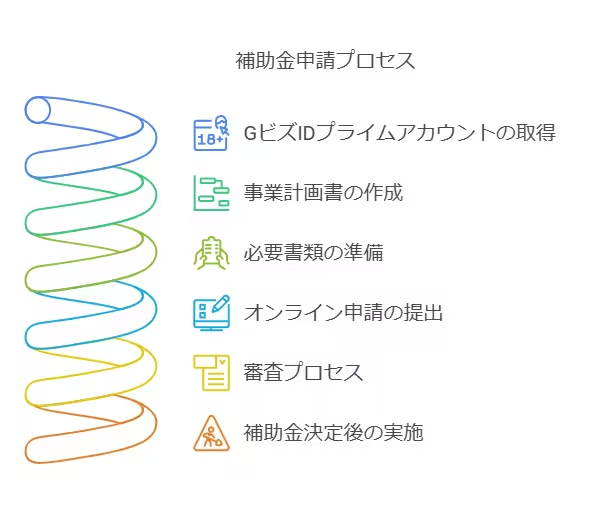

基本的な手順と注意点申請方法

1. 事前準備

(1) GビズIDプライムアカウントの取得

補助金の電子申請システム「Jグランツ」を使用するためには、GビズIDプライムが必要です。

取得には数週間かかる場合があるため、思い立ったら早めに申請を行いましょう。

(2) 事業計画書の作成

最も重要な書類が事業計画書です。

新事業の概要、付加価値額や賃上げ目標、実施スケジュール、予算計画、収支予測などを具体的にまとめます。

審査員はこの計画書をもとに、

「本当に実施可能か」

「採択すべき価値があるか」

を判断します。

(3) 必要書類の準備

法人の登記簿謄本、会社概要、過去数年分の財務諸表、見積書、試算表、納税証明書など、多岐にわたる書類が必要になる場合があります。

補助金の公募要領を入手し、チェックリストを作成して準備を進めましょう。

2. 公募期間中の申請

公募期間が始まったら、オンラインでの申請(Jグランツ)を行います。

締切日は厳守であり、締切間際はシステムが混雑してアクセスしづらくなるケースが多いです。

少なくとも3~5日前には余裕をもって申請を完了させることが推奨されます。

3. 審査プロセス

提出された書類は書類審査、場合によっては口頭審査(オンライン面談含む)を経て採択結果が公表されます。

近年、補助金の審査にはAIを活用したスコアリングが導入されるケースも増えていますが、最終的には人間の審査員が内容を精査することが多いです。

4. 交付決定後の事業実施

交付決定後に初めて対象経費の発注や契約が可能になります。

事前に発注してしまうと補助対象外になるため注意しましょう。

事業が完了したら中間報告や最終的な実績報告を提出し、審査をクリアすることで補助金が確定します。

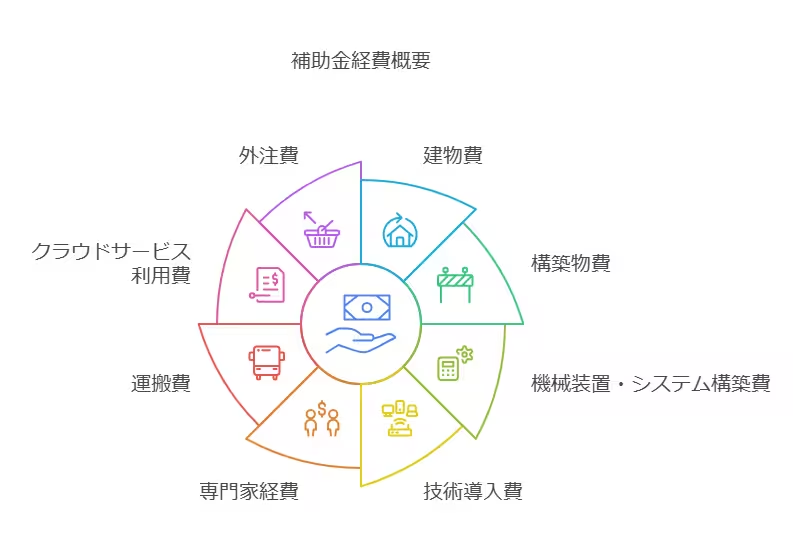

補助対象経費の具体例

本補助金で対象になる経費は幅広く、以下のような項目が代表的です。

自社の新事業に必要な費用がどれに当てはまるか、あらかじめ精査しておくことが望ましいです。

- 建物費:工場や店舗の新築・改修費用

- 構築物費:補助事業に必要な構築物(倉庫や配送拠点など)の設置費用

- 機械装置・システム構築費:生産設備やソフトウェア開発費用

- 技術導入費:特許やライセンスなどの知的財産権の取得費用

- 専門家経費:コンサルタントや専門家への謝金・指導料

- 運搬費:設備や機械の輸送・設置費用

- クラウドサービス利用費:DX推進のためのクラウドシステム導入費用

- 外注費:製品開発・デザインなどの外部委託費用

- 知的財産権等関連経費:特許申請や商標出願のための費用

- 広告宣伝・販売促進費:新製品や新サービスの広報活動費用

これらをまとめる際、

補助事業の実施に必要不可欠であること

をしっかりと説明しないと、審査で「不要な経費」とみなされて減額・不採択のリスクが生じることもあります。

ストーリーで学ぶ補助金活用事例

ここでは、ある中小企業が補助金を活用して新規事業に乗り出した――というストーリーをもって、どのような過程を経たかをイメージしてみましょう。

あくまで架空の事例ですが、各ステップで押さえるポイントが見えてくるはずです。

1. 企業プロフィール

- 社名:株式会社カトウ印刷(仮)

- 従業員数:45名(パート含む)

- 事業内容:紙媒体の印刷、パンフレット制作

カトウ印刷は、地域の中小企業や学校向けにパンフレットやチラシの印刷を行ってきました。

しかし、コロナ禍でイベントが減り、需要が大幅に落ち込んだことから、デジタル分野への事業転換を模索していました。

2. 新事業アイデアと課題

同社は

「自社でWebサイトやSNS広告のデザイン・運用サービスを一括で提供できる体制を構築しよう」

という新事業アイデアを検討。

紙媒体だけでなく、オンラインでのプロモーション支援をトータルに担うことで新市場を開拓する考えです。

一方で、デジタル関連の設備投資や専門知識を持つ人材の採用・育成には多額の費用がかかり、資金調達面での不安がありました。

また、社内最低賃金を大幅に引き上げるには、費用対効果が明確でないと経営陣も踏み切れません。

3. 補助金申請へのアプローチ

(1) 事前準備と相談

まずは地元の商工会議所や中小企業診断士に相談し、補助金の概要を把握。

自社が対象となりうる補助金をいくつか比較検討しました。

その結果、広範囲の経費が認められ、かつ賃上げにより上限額を引き上げられる「中小企業新事業進出補助金2025」が最適と判断しました。

(2) GビズIDプライムの取得

補助金申請の前に、オンライン申請の必須IDであるGビズIDプライムを取得。

2週間ほどで取得できましたが、時期によっては混雑する可能性があるとのことで、早めに動いたのは正解でした。

(3) 事業計画書作成

新規事業のマーケット調査結果や、既存取引先のヒアリング内容、そしてデジタル広告市場の成長見通しなどのデータを盛り込みました。

さらに、付加価値額の試算を行い、「3年後に付加価値額を4.5%増やす」シナリオを具体的な数値目標で示しました。

賃上げ要件についても「社内最低賃金を+30円(場合によっては+50円)引き上げ、給与支給総額を5%増加させる」という目標を設定し、収支シミュレーションを行いました。

社内議論では「コスト増」への懸念もありましたが、新事業による利益増と生産性向上のバランスを丁寧に説明し、合意を得ました。

(4) 書類提出と審査

公募開始直後から書類を整え、締切の1週間前にオンラインで提出。

実際には締切直前にシステムがやや重くなったものの、早めに完了できて問題は起きませんでした。

書類審査後、オンライン面談形式で口頭審査があり、補助事業の具体性と実行体制について質問を受けました。

4. 交付決定と事業実施

無事に採択通知が届き、交付決定後に新システムの導入を契約。

Webデザイナーやデジタル広告専門家などの人材を採用・教育し、社内のデジタル事業部を立ち上げました。

補助対象経費として認められる範囲を意識しながら設備投資を行い、1年強の期間で事業を本格稼働させました。

5. 結果と効果

- 売上面:従来の紙媒体印刷に加え、Web広告やSNS運用代行の売上が立ち上がり、新規取引先も増加。

- 生産性向上:クラウドサービスを活用した業務効率化により、付加価値額が着実に上昇。

- 賃上げ実現:最低賃金を+35円引き上げ、給与支給総額も5%アップ。大幅賃上げ特例は最終的に適用されなかったが、従業員のモチベーションも向上。

このように、補助金を賢く活用することで新事業への投資が可能となり、企業としての競争力や従業員の待遇も改善できました。

ただし、最初の事業計画段階での準備と専門家のサポートが非常に重要だったことは言うまでもありません。

ちょっとした「おまけ話」としてのエネピ賃上げとコスト削減

ここで少しだけ、

プロパンガスの変更サービス「エネピ」

というキーワードに触れておきます。

これは、プロパンガス利用者がガス会社を変更することでコスト削減を図るための比較サービスです。

「補助金の話と何の関係があるのか?」と感じるかもしれませんが、賃上げや新規事業への投資を検討する際、まずは「他の固定費を下げて資金を捻出する」というアプローチも非常に有用です。

例えば、印刷工場を持つ企業や飲食店など、プロパンガスを大量に使う場合、いつのまにかガス料金が値上げされていたことに気づかないケースもあります。

そうした企業がエネピを使って比較検討すると、意外と大きなコスト削減を実現できることもあるのです。

浮いた経費は賃金アップや設備投資に回せますから、補助金申請で必要となる条件(賃上げ率など)を達成する一助となるかもしれません。

興味があれば、下記の記事を参照してください。

補助金の活用と合わせて、日々のランニングコストを見直すことも経営戦略上の大きなポイントといえるでしょう。

>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から

注意点とリスク管理

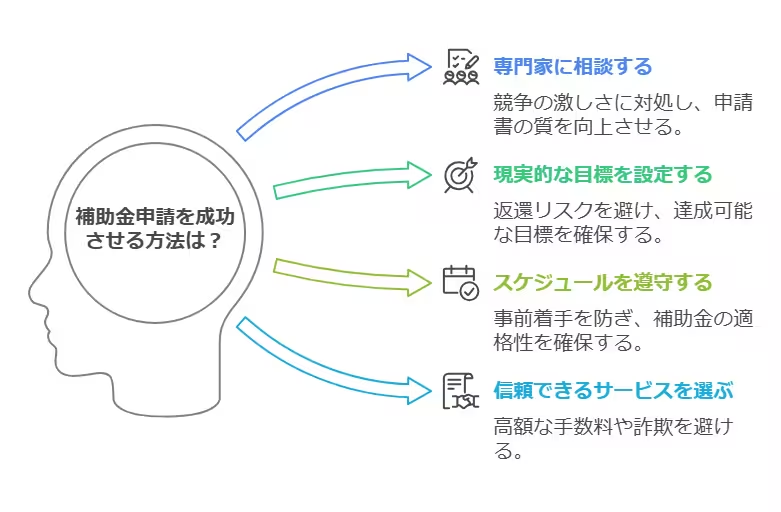

1. 競争率の高さ

前述のとおり採択率は30~40%程度と予想されています。

書類の完成度を高めるためにも、専門家(中小企業診断士、税理士、商工会議所の経営相談員など)に早期に相談し、ブラッシュアップを図りましょう。

2. 未達成時の返還リスク

賃上げ要件や付加価値額の増加など、目標を達成できない場合は補助金の一部返還が求められる可能性があります。

不可抗力(天災など)の場合は免除されることがありますが、基本的には自己責任です。

申請時に「これは本当に実行できる目標か」をよく検討することが大切です。

3. 事前着手の禁止

交付決定前に契約や支払いを行ってしまうと、それらの費用は補助対象外になります。

公募要領や交付決定通知の時期をしっかりと確認し、事業スケジュールを誤らないよう注意してください。

4. 申請代行業者のトラブル

昨今、補助金申請の「代行業者」が数多く存在しますが、中には高額な手数料を請求したり、実績の乏しい業者もあるので要注意です。

商工会議所や行政機関が提供する無料または低料金の相談・支援サービスも活用し、公的なルートから情報収集するのが安全です。

今後のスケジュールと準備のポイント

1. 公募開始時期と説明会

本補助金の初回公募は2025年4月以降に始まる予定です。

公募が開始されると、経済産業省や各地域の中小企業支援団体が説明会やセミナーを開催する可能性があります。

最新情報をキャッチするために、公式サイトや自治体、商工会議所などの情報を定期的にチェックしましょう。

2. 4回の公募サイクルを意識

年間で4回程度公募が行われると想定されているため、1度目の公募に間に合わなくても次のチャンスがある場合があります。

ただし、回を重ねるごとに予算が消化され、採択枠が減る可能性も否定できません。

早い段階で準備しておくに越したことはないでしょう。

3. 具体的な計画策定と社内合意

「補助金がもらえそうだから」という安易な理由で申請を始めても、途中で要件の厳しさに気づいて諦めるケースは少なくありません。

特に賃上げなどは経営トップだけでなく、財務担当や人事、現場管理職ともよく話し合う必要があります。

審査官の目線を意識する申請書作成のコツ

1. わかりやすい課題設定とストーリー

審査員は多数の申請書を読み込むため、書類のわかりやすさが大切です。

自社が抱える現状の課題、解決策としての新事業、そこから得られる効果――これらを一貫したストーリーで示すことで、事業の必要性や将来性をより伝えやすくなります。

2. 数値目標の根拠を示す

「付加価値額を3年後に20%アップ」といったインパクトのある数字だけ掲げても、具体的な根拠(市場調査、既存取引先の需要予測、新規マーケットの規模など)が示されなければ説得力に欠けます。

どんな資料をもとに判断したのか、どうやって目標を達成するのかを論理的に示しましょう。

3. リスクとその対策

事業を進める上でのリスク(市場環境の変化、技術上の不確定要素、人的リソース不足など)に対して、どのような対策を用意しているかも評価されます。

「何もリスクはありません」という姿勢は逆効果です。

あらかじめ想定されるリスクを洗い出し、具体的な対応策を計画書に盛り込む方が、実現可能性の高さをアピールできます。

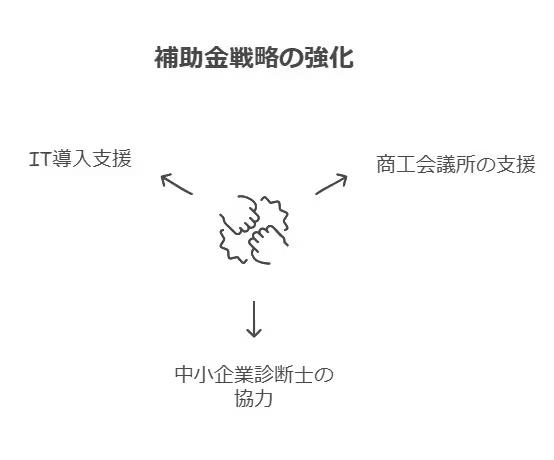

専門家・支援機関の活用

1. 商工会議所や中小企業診断士の支援

商工会議所や中小企業診断士は、国の制度や補助金活用事例に精通しています。

補助金申請のサポートや、事業計画のブラッシュアップなど、専門家の視点を借りることで成功率が上がります。

無料や低料金で相談できる窓口も多いので、積極的に活用しましょう。

2. IT導入支援事業との連携

今後もIT導入補助金や事業再構築補助金など、他の補助金・助成金施策が併行して走る可能性があります。

自社の目的に合った施策を上手に組み合わせることで、資金調達やデジタル化の効果を最大化できる場合もあります。

大きなチャンスと入念な準備まとめ

2025年から公募が始まる中小企業新事業進出補助金は、規模も条件も大きい反面、準備の手間や賃上げ要件などのハードルも高い制度です。

しかし、これをしっかりとクリアすれば、新たな市場や技術分野への進出が現実のものとなる可能性が高まります。

- ポイント1:公募要領をしっかり読み、最新情報を追う

- ポイント2:事前準備(GビズID取得、事業計画書の作成)を早めに始める

- ポイント3:専門家や支援機関と連携して書類の完成度を高める

- ポイント4:賃上げ要件や付加価値額増の条件を達成する計画を具体的に策定

- ポイント5:リスクも含め、実行力をアピールできる書類作成を心がける

そして、補助金以外の部分(プロパンガス料金などの固定費見直しや業務効率化)にも目を向けることで、経営体質を改善する機会にしてください。

少しだけ触れたエネピなどのサービスは、あくまで一例ですが、そうした日常的な経費を削減できれば、補助金申請の要件となる「賃上げ」を実現する後押しにもなるかもしれません。

補助金申請は決して楽な道ではありませんが、新しい事業や高付加価値ビジネスにチャレンジしたいと考える企業にとって、これほど心強い支援はなかなかありません。

ぜひ本記事の情報を参考にしつつ、意欲的な取り組みに踏み出していただければ幸いです。

>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から

あとがき

ここまで長文をお読みいただき、ありがとうございました。

本記事では「中小企業新事業進出補助金2025」の概要から申請の流れ、採択条件、事例紹介などを通じて、企業がどのように本制度を活用できるかを解説しました。

初めての方にも概略が伝わるよう心がけています。

なお、制度内容は公募要領の変更や予算の都合などで、今後微調整が入る可能性があります。

実際に申請する際は、必ず最新の情報を公式発表や支援機関などを通じて確認してください。

また、補助金は「もらえればラッキー」というものではなく、計画性と実行力が問われます。

自社の強みやビジョンを明確にし、コスト削減などで財務的な余裕を確保したうえで新事業に挑戦することが、成功のカギになるでしょう。

プロパンガス料金の見直しも含め、あらゆるコストを最適化する取り組みを続けることが、中小企業がこれからの時代を生き抜くためにますます重要となってきます。

深呼吸して一息ついたら、ぜひ自社の将来像を思い描きながら、補助金や支援策を最大限に活用してみてください。

新しいチャンスと人材育成を通じて、企業がさらに飛躍することを心より願っています。

どうか本記事の情報が、その第一歩となりますように。